~シリーズ:人材を守る~

保護を考える:足の保護⇒安全靴

人手不足が深刻です。物流業界の「2024年問題」で、ドライバーの時間外労働時間の制限(960時間/年)により、従来のように一人のドライバーが長距離を走って輸送する方法では運べなくなり、慢性的な人手不足と商品の遅延・輸送費の高騰が起こっています。

そして、こうした背景から、刷版の主要メーカーが納品リードタイムの延長・配送頻度の見直し・納品時の製版室までの運び込み作業の廃止⇒軒下での渡しに変更となり、その他の消耗品でも突然の在庫切れには、従来のような別便での急ぎ対応が難しく、納期遅れのリスクが増加します。今後は、定期的な消耗品の計画的な発注が課題となります。※No.37で定期的な消耗品の発注をサポートするモトヤの仕組みをご紹介しています。

また、これら人手不足の問題は印刷業界でも深刻で、印刷需要の低迷から常用人数の確保が難しく、現場が常に人員不足の印刷会社がほとんどです。そうした中で、より重要となるのは『人材を守る』という考え方です。せっかく苦労して採用しても、印刷現場の3K(キツイ・汚い・危険)を感じたら、すぐに離れてしまいます。

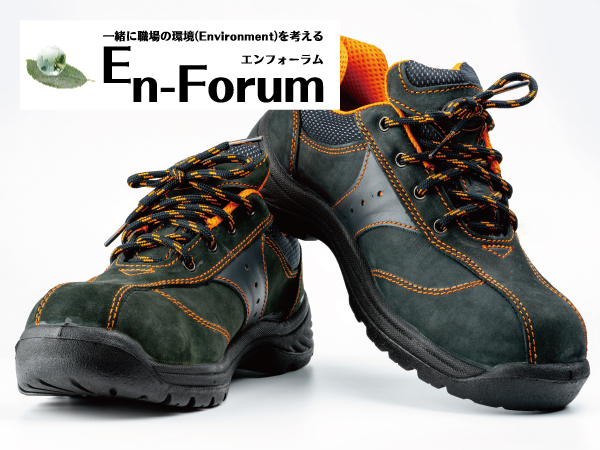

そこで、今回から印刷現場に潜む様々な3Kから人材を守る対策を考えていきます。今回は実際に起きた労働災害から「足の保護」と「安全靴」についてです。

印刷現場では、用紙を載せたフォークリフトが行き来して、その重量物を運ぶリフトに作業員の足が挟まれる悲惨な事故が起きています。事故後の検証で様々な要因が指摘されていますが、根本的な問題で事前に作業者の足を保護する対策が何もなければ、会社側の責任は重大です。印刷現場の足元には常に危険が潜んでいるという認識を持ち、実際に事故が起きた際に作業者の足を守る安全靴の対策が必須となります。

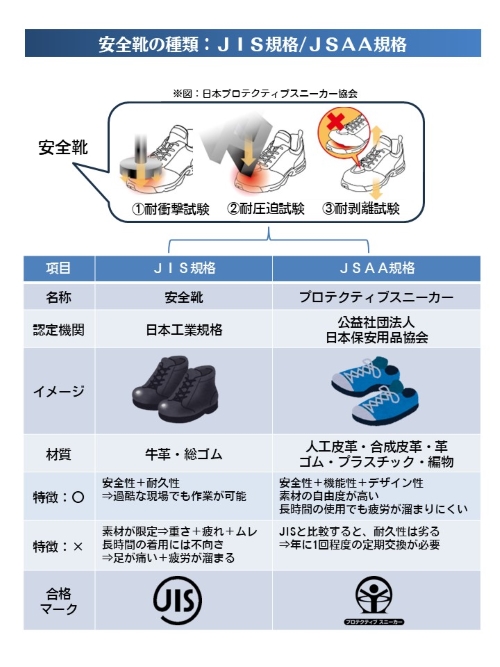

では、この安全靴ですがISO(国際標準化機構)では「作業中の事故で起こる障害から、着用者の足を保護する機能性の靴」と定義されており、この足を保護する機能が安全性で、各種性能試験を合格して認証されます。この認証は日本ではJIS(日本工業規格)とJSAA(日本保安用品協会規格)があり、規格によって靴の名称やマークが異なりますが、どちらも鋼製の先芯が入った「耐衝撃」「耐圧迫」「耐剥離」の基本的な安全試験をクリアしています。

このJIS/JSAAの大きな違いは、靴の材質です。JISは牛革・総ゴム製に限られ、安全性+耐久性の両方が求められる過酷な現場での作業用です。一方、JSAAは人工皮革やプラスチック等も使用可能で、安全性+機能性・デザイン性を付与でき、JISと比較すると耐久性は劣りますが、JISの弱点である重さ/疲れ/ムレの問題を抑えて、長時間履いても足が痛くならず、疲れにくいといった利点から作業者の需要も高いです。

最近では有名なスポーツブランドや靴のブランドも、このJSAAのプロテクティブスニーカーの分野に進出しており、作業用品店やホームセンターでは、2万円以上もするような高級なモデルも店頭で並ぶようになり、普及し始めています。

⇒次号へ続く