~シリーズ:法令の把握と遵守~

環境法令を考える:労働安全衛生法「ばく露基準値設定物質」

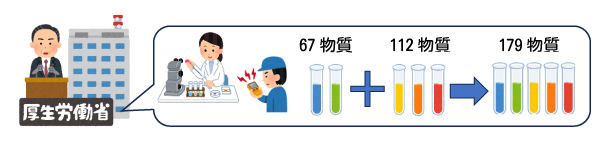

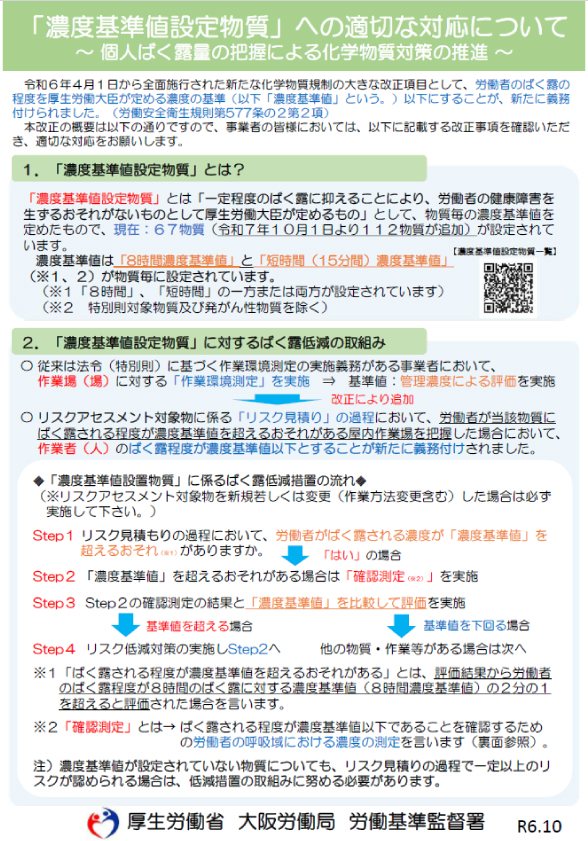

化学物質の管理で、労働安全衛生法の改正により2024年4月1日から新たな化学物質規制が始まり、このEn-ForumでもNo.73~76(2024年4月号~7月号)で取り上げました。そして、新たな化学物質規制では『ばく露基準値設定物質』という労働者が吸い込む量を基準値以下で管理しないといけない物質があり、2024年4月1日の運用開始時に67物質、2025年10月1日からは112物質が新たに追加されて、現在は合計179物質が設定されたため、今回はこのばく露基準値設定物質と化学物質の濃度基準値について考えたいと思います。

そこで、化学物質の「濃度基準値」ですが、労働者のばく露量(吸い込み量)がこの濃度以下であれば、健康障害は起こらないと判断される限界値で、労働安全衛生法で定められた179物質を製造、または取り扱う屋内事業場は、労働者のばく露濃度を濃度基準値以下にすることが義務付けられています。

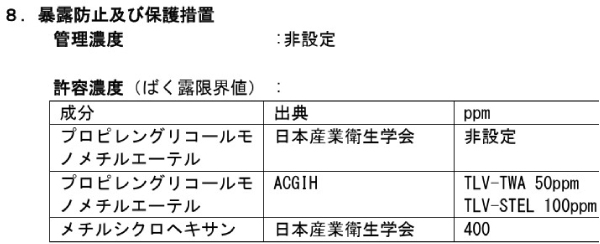

この濃度基準値と似た用語で「許容濃度」と「管理濃度」がありますが、許容濃度は公益財団法人「日本産業衛生学会」が約200物質に定めた基準値で、8時間/日・40時間程度/週の労働者が、ほとんどすべての方に健康上の悪影響が出ないと判断される平均のばく露濃度限界値の目安で、法的な根拠はありません。

もう一方の管理濃度は労働安全衛生法上で定められた作業環境評価の指標で、対象97物質の作業場における濃度基準により、実際に測定された値によって作業環境の管理区分を判断するための基準値です。 出典:厚生労働省 大阪労働局 労働基準監督署(https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/roudo_eisei/kagakukisei.html)

出典:厚生労働省 大阪労働局 労働基準監督署(https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/roudo_eisei/kagakukisei.html)

つまり、濃度基準値は法的に超えてはならない限界値、許容濃度はばく露濃度の目安、管理濃度は法的な作業場環境の評価基準です。許容濃度と管理濃度については、SDS(安全データシート)の「8.ばく露防止及び保護措置」で確認できます。そして、許容濃度と並んで表記されているのが、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)です。これは米国基準の許容濃度という位置づけで、TLVという約700物質について様々な基準値が設定されており、以下の3つに分かれています。

・TLV-TWA:平均ばく露限界

⇒8時間/日、40時間/週の加重平均限界値=許容濃度と同じ

・TLV-STEL:短時間ばく露限界

⇒15分間の平均限界値で即効性が強い物質についてTWAの補足

・TLV-C:瞬間ばく露限界

⇒作業中のどの瞬間も超えてはいけない限界値

日本産業衛生学会とACGIHが同じ物質で許容濃度が違う場合や片方にしか記載が無い場合は基準値が低い方・記載がある方を優先するのが、一般的な運用です。また、化学物質の微量な濃度を示す時の単位は「PPM:parts per million」を使いますが、このPPMとは100万分の1を表します。これをパーセント表記に変換すると0.0001%しかなく、濃度基準値が100PPMという数値だった場合、濃度が0.01%のようにごく僅かな量であったとしても、作業中に吸入し続けると健康障害は起こりうるということです。

これらを踏まえて、使用している化学物質の濃度基準値や許容濃度を比較することで、その値が20PPMや10PPMのように低い数値だと毒性が強く、ばく露時間/使用量/使用範囲等が多いほど労働者への健康被害が増加するため、注意が必要であるということが分かります。

⇒次号へ続く