~シリーズ:人材を守る~

手の保護を考える:ハンドクリーナー②

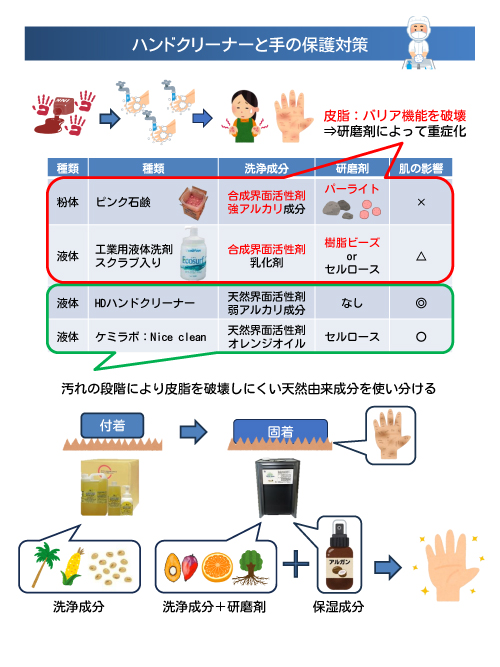

前回は印刷現場の手洗いと手の保護対策について取り上げました。そこで、繰り返し使用される工業用「ハンドクリーナー」の成分で、手荒れの根本的な原因を考えました。そこで、安価で強力な「合成界面活性剤」と過剰な「アルカリ」の成分が、手の水分を保護する皮膚のバリア機能:皮脂を落とし、乾燥による手荒れのリスクを高めた肌に「研磨剤」で物理的に皮膚を削り取り、さらに手荒れを重症化させるという仕組みであることが分かりました。

また、最近の主流であるスクラブ剤入りの液体タイプは、スクラブ成分が安価な樹脂製のビーズだと、マイクロプラスチックによる環境汚染の問題から、生分解性の高い植物性のセルロースを用いた環境対応品への切り替えも求められます。

つまり、ハンドクリーナーの選定は、手荒れの根本原因に対する対策と環境対応の両立が必要です。

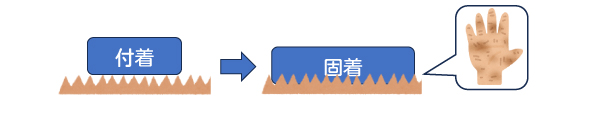

では、印刷現場における手のインキ汚れを見てみると、下記のように大きく二つの段階に分けることができます。

・付着:インキが付着して、まだ手に固着していない状態

・固着:インキ付着後に数時間が経過、手に固着した状態

このインキが付着した直後だと、皮膚とインキの間に入り込んで、インキを引き離す「界面活性剤」と油分を分解する「アルカリ」の成分は、天然由来の成分で十分に対応できるため、この付着の段階では「研磨剤」で肌を削り取る必要はありません。

しかし、付着したインキを数時間放置すると固着し、掌の皮線(ひせん)と呼ばれるシワ部分にインキが細かく入り込み、樹脂が硬化⇒接着剤が固まったような状態になります。それは、印刷のインキが紙に薄く転写されて、毛細血管のように紙の繊維まで浸透すると硬化する「酸化重合」に近い状態です。

このような固着の段階だと、界面活性剤とアルカリだけでは対応が難しく、汚れを削り取る「研磨剤」が必要です。そこで、具体的な手荒れの対策としては、下記のような方法があります。

まず、付着の段階でなるべく早く研磨剤のない天然由来の界面活性剤・弱アルカリ成分で、洗い流します。

⇒例えば『HDハンドクリーナー』は、ヤシ・トウモロコシ・大豆等の植物由来の界面活性剤と弱アルカリで、付着したインキであれば十分に対応できます。

すぐに洗い流せずインキが固着した場合は、植物性の洗浄成分+生分解性の高い植物性のスクラブ成分の環境対応品で、なおかつ洗浄性の高いタイプが必要です。

⇒例えば『ケミラボ:ハンドクリーナーNice clean』は、固着段階でも、天然由来のパーム油を原料にした界面活性剤と油分分解力の高いオレンジオイル、さらにセルロースのスクラブ成分を組み合わせた洗浄成分で、強力に落とせます。しかも、高保湿成分のアルガンオイルも配合されており、手洗い後の保湿・保護まで考えられた製品です。

このように汚れの段階に応じて、天然由来のハンドクリーナーを使い分けて、手荒れが起きにくい・重症化しにくい改善があります。現在お使いのハンドクリーナーの成分をよくご確認いただき、モトヤへご相談ください。