~シリーズ:人材を守る~

保護具を考える:皮膚障害等防止用保護具の選定②

前回は労働安全衛生法:「新たな化学物質規制」と並行で始まった、作業者の身を守るための保護具について、皮膚等に障害を起こす化学物質の取扱い時に「不浸透性の保護具」の使用が義務化され、その概要と「皮膚等障害化学物質」の該当品について取り上げました。今回は不浸透性の保護具の選定について考えていきます。

前回の続きで、皮膚等障害化学物質の該当が確認されたら、該当箇所に対応する「不浸透性の保護具」が必要になるため、保護衣・保護手袋・履物・保護眼鏡等から選定します。選定の目安は、国家規格であるJIS規格:日本産業規格(Japanese Industrial Standardsの略)があり、この適合品から選定するのが基本です。そこで、不浸透性の保護具とそれぞれに対応するJIS規格を下記にまとめます。

・保護衣(化学防護服):JIS T8115

化学物質の透過・浸透を防止する目的で使用する防護服で、気密服/密閉服/部分化学防護服に分類される。

・保護手袋(化学防護手袋):JIS T8116

化学防護手袋における耐透過性、耐浸透性、耐劣化性の性能や品質等について規定。

また、国際基準のASTM F 739/EN ISO 374も同等試験クリア品としての判断が可能。

※素材の種類が多く、使用化学物質との相性を考慮する必要があるため、選定と運用が特に難しい。

・履物(化学防護長靴):JIS T8117

化学防護長靴における耐透過性、液体浸透圧力、防水性等の性能、品質、材料について規定。

・保護眼鏡:JIS T8147

粉塵、薬液飛沫等から作業者の目を保護するための眼鏡。

形式、構造、耐衝撃性能、光学的性能等について規定。

そして、これらの情報と併せて、該当品のGHS分類(危険有害性の国際的な分類)に対応できる保護具を選定します。※GHS分類はSDS(安全データシート)を確認。

・皮膚腐食性/刺激性⇒保護手袋/保護衣で対応

化学品の4時間以内の皮膚接触で損傷が発生。

腐食性:不可逆的な(元に戻らない)損傷。

刺激性:可逆的な(元に戻る)損傷。

・眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性⇒保護眼鏡で対応

眼の表面への接触で組織の損傷/重篤な視力低下が発生。

損傷性:21日以内に完全に治癒しない。

眼刺激性:21日以内に完全に治癒する。

・皮膚感作性⇒保護手袋/保護衣で対応

皮膚接触でアレルギー反応を引き起こす。

また、不浸透性の保護具で忘れてはいけないのが、従来のように肌への直接の影響や吸入によるばく露だけの防護ではなく、皮膚を通して体内に取り込まれる「経皮吸収」の影響も考える必要があります。

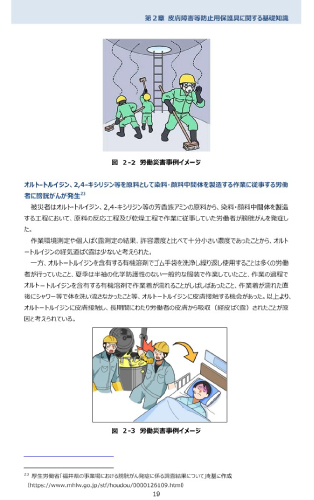

この経皮吸収での労働災害事例は、オルトートルイジンの膀胱がん事案があります。それは、皮膚刺激性がないオルトートルイジンという化学物質に発がん性があり、作業時に保護手袋の外側のみの清掃で、内側が汚染されたまま、長期間に渡り皮膚を通して体内に吸収されていき、膀胱がんに至ったと疑われる事案です。

※画像クリックで拡大表示

出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html)

これらのことから、該当品の危険有害性区分に対応した保護具があれば安心ということではなく、その作業内容や保護具の運用と管理方法まで検討することが重要です。不浸透性の保護具は、保護具着用管理責任者に一任するのではなく、工場全体の問題として考えていただけたらと思います。

⇒次号へ続く